為進一步用好首都豐富紅色資源,深入開展黨史學習教育,近日,清控人居同衡規劃院第一黨支部第二黨小組組織開展《新青年》編輯部舊址參觀調研活動,以革命活動舊址為生動教材,引導黨員從黨史中更好地感悟信仰之力、理想之光、使命之艱、擔當之要,進一步堅定理想信念、矢志擔當作為。

《新青年》編輯部作為早期北京革命活動舊址,是北京市東城區“黨史游學地圖”的重要節點,6月初首次開放后,陸續接待北京市委書記蔡奇,市委副書記、市長陳吉寧等領導前往考察。

第一黨支部第二黨小組成員于編輯部舊址

編輯部舊址位于北京市東城區箭桿胡同20號的一處四合院內。1917年,陳獨秀受聘為北京大學文科學長,創刊不久的《新青年》編輯部也從上海隨遷至此,讓這里成為了新文化運動的主陣地之一。動蕩的歲月和先進的精神在這里發生了激烈的化學反應,眾多尋求救亡圖存的仁人志士在這里發出振聾發聵的吶喊。李大釗、陳獨秀、錢玄同等歷任主編以筆為刀,積極宣傳馬克思列寧主義和民主、科學的理念,匯聚形成了新思想的洪流,掀起了五四運動的浪潮。

百年前,箭桿胡同發出的聲聲吶喊驚醒了中國;百年后,站在這個百余平方米的小院中,黨員同志們真切地體會到了建黨先驅們救國救民的初心使命,感受到了愛黨愛國的熱情激蕩。院落里再現了熱播電視劇《覺醒年代》中的多處陳列,從全景式的呈現中,中國先進知識分子的俊朗風骨和沸騰熱血深深感染著參觀者們。在“歷史上的《新青年》”和“陳獨秀在北京”兩個專題展廳內,大家認真觀看先驅們的生平事跡、專題文章著作和編輯刊物期間的往來書信,循著《新青年》刊物的演變脈絡,學習了“馬克思主義在中國的早期傳播”這一偉大歷史進程,感悟馬克思主義的真理力量。

最后,大家閱覽了1920年9月至1926年7月間《新青年》雜志刊登的文章仿真再現,在200余篇文章和通信手札的展示墻前久久駐足討論。犀利的筆鋒背后,是那一代進步青年對科學理論的孜孜以求,是對創造新世界偉大斗爭的義無反顧,是共產主義這一人類社會最美好理想的無上激勵。

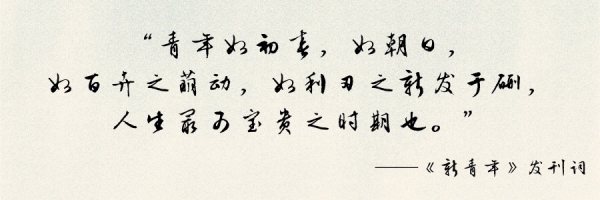

此次結合舊址現場的黨史學習活動,不僅令同志們深刻地感悟歷史,也真切地體會到了黨的蓬勃精神氣質。大家表示,在那個民窮國弱、山河破碎的年代,無數優秀青年懷揣愛國之心,前仆后繼為建立一個獨立、自由而強大的中國拋頭顱、灑熱血,貢獻才智、青春乃至生命。值此建黨百年之際,祖國開啟了全面建設社會主義現代化國家的新征程。“當代中國青年是與新時代同向同行、共同前進的一代,生逢盛世,肩負重任。”我們將以革命先賢為榜樣,矢志不渝,接續奮斗,致知力行,奮楫爭先,為實現“兩個一百年”奮斗目標、實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻自己的全部力量。

供稿 | 同衡規劃院第一黨支部