導讀

2019年5月27日,第七屆清華同衡學術周正式開幕。本屆學術周以“衡與變”為主題,邀請大家一起見證中國城鄉發展。在首日巔峰論壇上,清華大學建筑學院教授、清華大學中國新型城鎮化研究院執行副院長尹稚先生發表了題為《模式與事件共舞——形勢比人強》的主旨報告,從“歷史”的視角,對城市規劃工作的過去、現在與未來做了深度審視,并從現代治理、生態保護、產權制度、政府職能轉變等方面,對新時代的城市規劃工作進行了展望。

尹稚 清華大學建筑學院教授、清華大學中國新型城鎮化研究院執行副院長

現在面臨百年之未有的大變局,而且我們所工作的行業也面對一系列的變化。從主管部門的變化到對行業內容的焦慮,甚至到對學科本身是否要大變、小變,各種變的思考。我今天想從歷史中找到的常識與大家聊,為什么在變化中形勢比人強。這里所講的形勢,可以大到國際的大宏觀形勢的變化,尤其是目前在美國、歐洲,民粹主義完全的重新崛起,以及一系列思維模式又回到了冷戰前期的思考問題的方式。這也包括中國面對外部形勢和內部局面造成的變化。人,小到個體,大到行業人,誰是胳膊,誰是大腿,誰能夠擰得過誰,非常值得思考。

回顧城市規劃自身的發展,很多人都覺得規劃內容其實是非常成體系的、非常有技術自洽邏輯的學科、行業。但有沒有看到,不管它的衰落還是走紅也好,其實并不完全由人來決定,而是由大的宏觀形勢決定。

今年建國70周年,學會討論70年了,城市規劃應該有一個總結,70年里起起落落。座談會上聽老先生講到城市規劃的第一個黃金年代,建國以后“一五”時期,在蘇聯的技術與經濟的援助下做了最早一批工業化的項目布局時期。為什么走到今天,對那個時期還有強烈的懷念?其實我想這來自于很強烈的個人和行業成就感,就覺得那個年代畫一張圖真的頂一張圖用。甚至過了幾十年以后,大家說那個年代我們畫的圖到現在還沒有完全建完,或者說沒有完全的實現。包頭經常會被拿來作為一個范例,全中國第一個黨中央審批的規劃真不是北京,而是包頭。但你要知道,那個年代其實有一些鮮明特征,第一點,計劃經濟。計劃經濟投資絕對單一化,因為除了國家資源和有限的國際援助資源以外,當時的中國沒有第二個投資來源。第二點,發展規劃和建設規劃高度一體化的,彼此之間沒有沖突和矛盾,一根線上的螞蚱,誰也離不開誰。究竟是人造就了那一代的輝煌,還是當時大的政治經濟格局造就了那代人的輝煌?大家需要想明白。不是畫圖紙決定了那個時代的發展和那個時代的根本走向,而是當時一邊倒的國際格局,那是被迫的。共產黨都建國了,開始也沒有打算把美國使館清出去。在一些特殊的事件引導下,才改變了它的發展模式。最典型的是朝鮮戰爭,如果沒有朝鮮戰爭,中國不會迅速地走向那樣一種格局性的選擇。這個選擇跟西柏坡和第一次政治協商會議的預設的模式選擇都是不一樣的。歷史永遠是模式和事件共舞的,一個突發事件可能會摧毀一個模式,改變這個模式未來的走向。但也正是因為不確定性的存在,才帶來了所謂的走自己的道路,才帶來了創新的可能性。如果不是特朗普,中國不會這么快就警惕說高端技術與別人有那么多的距離,要在國家的重點投資引導上做根本性的轉變。我們可能還覺得掙快錢很舒服。回顧城市規劃第一輪高潮,看到時代背景和突發事件對它都是有影響的。

面對低谷,大家會想到1960年代的經濟調整整頓時期,一天到晚的訴苦說城市規劃被欺負了。打板打到城市規劃身上了,這是對當時的共和國史缺少全局的了解。那時歷次中央的經濟會議涉及到空間的部分和建設的東西都是在文件的尾巴有一、兩條。真正發生變化的也同樣是國際格局發生大的變化,中蘇的交惡,中國被迫進入到完全自力更生,完全沒有國際資源的時期——出現了全面性的短缺,進入到一個連人都可以餓死的時代。真正做出重大路徑選擇調整的,其實是中國被迫走上了更為封閉的發展道路,被迫應對更為極端的、資源短缺情況下的發展策略。現在說討論華為生死的問題,華為沒有生死的問題。你中有我,我中有你的超級版圖的時代,很難把任何一個東西從神經網絡中切出來,切不動。但那個時代可以切,就是生生把你切出來,變成了一個孤島。那個年代真的有生與死的問題,當時國家如果不集中所有的資源解決吃飯的問題,基本就活不下去了。至于說住得怎樣,住得好不好,那都是其次,不餓死人是第一位,這才是最根本性的變化。在這樣變化的前提下才會出現建筑的壓縮、規劃的減少、甚至是一度規劃的取消。不需要哭著說技術怎樣,行業本身的發展規律怎樣變化。如果國家的形勢沒有變化,你也不會有任何變化。

改革開放以后,說了很多年的規劃春天,這也是建設為主的,以物質空間建設為主要載體的規劃發展的又一個黃金年代,甚至是一個急速膨脹的年代。恰恰在這個年代里,我們有了一套所謂自洽體系的形成和對自己這套規劃體系能夠獨立發揮作用的樂觀判斷、估計。但你們要知道,這個時代也有它非常大的特殊性,這是中國依靠三架馬車一路狂奔的時代。中國打開了國門,少討論“政治正確”與否的問題,也不糾結、不爭論,發展是硬道理。大量的資本涌入中國,這是一個高度的投資多元化的時代,也是一個投資規模急劇呈幾何級數增長的時代。大外貿,中國的外貿跨國公司占多少,新成立的外資企業占多少,這都是從無到有的,有建設問題。消費,中國那時的消費為什么會催生這么龐大的房地產市場?中國土地的有償使用,中國的房地產市場走向商品化,其實面對的就是80年代改革開放初期,中國人極端嚴酷的住宅短缺問題。各地政府把住房作為政府全包干的公共物品供給的年代,最后的下場是什么?我讀碩士時做全國住宅的調查,那時北上廣深也好,包括天津等大量的省會城市無房戶占人口比例,四世同堂12平米以下所占的比例是非常恐怖的數字。這不是文學故事,而是一個中國人生活的真實場景。

三架馬車一路狂奔的路上,恰恰催生了空間的急劇開發的客觀需求。在這一背景下,才產生了躍進式、擴張式,甚至是跨越式的各種空間規劃的構思,催生了各種試圖擺脫社會客觀經濟發展需求的賣地規劃,走向行業自我封閉以后,以空間為核心的自洽邏輯成為能夠戰無不勝的神話。這個時代已經過去。當下出現的問題,既有國際格局發生重大變化,也有內部40年來積重難返的一系列深層次問題不斷暴露出來。我們不得不回過頭擦屁股,不得不回過頭交學費,進一步謀取更大的發展機遇。

未來的空間規劃既不是傳統意義上的土地規劃,也不是傳統意義上的城市規劃。大家要有充分的信心和準備應對這個全新的挑戰。變革永遠意味著對模式的突破,模式化的東西就是路徑依賴。如果從社會的進步和變革的角度講,任何一個模式剛剛總結成理論著作的那天,模式已經死了,它不代表未來。沿著模式和套路化的東西往未來走,一定會走進死胡同。這個背景下,究竟應該怎么看新時代提出的要求,可能才是這輪規劃改革成敗關鍵的部分。城市規劃走到今天有巨大的成就,但近二十年城市規劃本身沒有實質性的進步。無論從邏輯還是技術思維都沒有大的進步,最后一次我認為還有點實質性的進步,就是為了適應市場化創造了控規。后來所謂的進步都是在自洽體系,小修小補地做,而對時代的回應變得越來越少,門關得越來越緊。

面對新時代,有幾方面非常重要:

一、發展為核心的工業文明走向了發展與保護兼顧的生態文明。中共中央出臺的幾乎所有文件,溯源都可以溯到十八大,就是關于中國生態文明建設的綱領性文件。回過頭看,為什么近一兩年才有一些實質性的進展?形勢比人強,那時雖然叫出來了,但國際格局沒有條件和壓力。國內格局發展依然強勁,誰都活得比昨天更好,沒有人有生存性的危機,大家不太在意這件事,認為慣性的道路只不過是換貼牌而已。真正感受到時代變遷的壓力,其實不過就是近一、兩年的事。正是在近一、兩年中,一系列關于生態文明建設的東西才開始高強度的細化和高強度的落地化。既然是生態文明,我們要不要做全覆蓋型的規劃?當然要。但是用我們的傳統思路做全覆蓋型的規劃,管天、地、海洋,用管城市開發的方式管好山水、林田、湖草,這是特別傻的想法。要知道人家怎么管農地、林地、自然保護資源?其科學性、科學背景、算法,這比空間規劃師不知道好多少倍。找植物學家和自然地理的學家,看人家怎樣精細化地管理資源。很多單位開始介入海洋規劃,陸地的方式到海洋打網格進行海洋經濟的開發強度研究,你們知道海里有什么嗎?知道那里洋流和物種的基本分布嗎?工作范圍的拓展,絕不意味著簡單的傳統規劃邏輯思維的拓展。生態資源的保護與管理方面,大量的資源清單一直在發揮很好的作用,關鍵是怎么把它納入到一套平臺系統里。自然資源的資產評價,在全球早出現非常通用的實踐,不需要以發展管制的角度重新審視很多問題。

二、中國進入不得不正視保護產權制度的時代。這次暴露出知識產權的問題,前兩年暴露出基本的財產權力保障問題。私營企業主跑路不是因為營利能力下降跑,而是因為沒有財產安全。財產安全問題里很大的問題是沒有不動產的財產安全,浮財沒事的,現在帶一張銀行卡或者發鍵盤指令就可以帶走,帶不走的損失最大的是不動產。我們必須進入以不動產為核心的資產精準界定和精準化管理時代,這是過去城市規劃很少涉及的。畫建筑施工圖,建筑師一條線,工人流多少汗。圖紙上改圖斑,可能業主損失幾百萬,甚至是上億的資產。這些問題過去從來沒有仔細地思考判斷過。

三、一個需要加強人民幸福感與獲得感的時代,就是普惠的時代,一個都不能少的時代。講不充分和不均衡也好,說白了就是在中國還沒有實現共同的幸福感建立。從少數精英獲益到貧富差距拉大,從東中西差距的拉大,再到現在南北差距的拉大。經歷過很長市場經濟的磨合和追隨以后,美國和歐洲爆發的貧富差距拉大的問題也在中國日益加劇。不要指望著互聯網經濟可以解決貧富差距的問題,它只能加劇貧富差距的問題。

四、治理現代化,人治到法治是現代國家必然堅定走的方向,也是十九大后反復強調的方向。什么是治理的現代化和治理的法制化?我們叫城市規劃是公共政策,叫了很多年。到目前為止,傳統的城市規劃并不是有效的公共政策工具。傳統的土地利用規劃,也不存在所謂的公共政策的工具。當然也有一些熟悉的領域,如高質量發展,大家一聽就高興,因為與建造質量有關系,也與工程設施的系統有關系。大家認為這是將來重點著力的點,但這只是高質量發展的技術層面很小的一部分。一個完整的高質量發展,其實還涵蓋了價值觀的轉變,資產問題,人民權益等深度問題。這些問題如果不實現,只是物質空間的建造標準提升,我也不知道未來干的是什么,干的可能是溫室里的花朵還可能是玻璃翡翠,看不到經濟動蕩的風雨,也見不得社會動蕩的風雨。

近幾年體系經濟有很大的進步,但中國長期存在的城市、鄉村中小民安身立命及多樣性相關的自然經濟的發展空間變得越來越小。昨天學生答辯講了北京舊城改造,我搞不清楚,同一個店面的經營者興高采烈地坐在門前,如果按照建筑師的角度環境很舒服。另外的照片是改造以后的景象,老板愁眉苦臉地坐著。仿佛應該后面一張照片是改造前的,前面是改造后的吧,我們現在往相反的方向走。在這種大的背景下,我仍然堅定地想,任何一個變革是由大時代的需求推動和促進的。既然離不開這一基本的常識性判斷,未來的城市規劃在幾方面需要更加敞開胸懷完成一系列跨行業的組合、跨學科的組合。

我有一個觀點,我不認為多規合一可以以一個規劃解決所有的問題。44號文到18號文在構建體系,體系中可能還會存在若干種規劃。既保留條條的分割,在塊塊的劃分上仍然會采用分級確定規劃重點,甚至會分地域分區,因城施策,使得整個規劃體系走向更為豐富的格局,從而解決未來的發展與保護矛盾。不會出現做一個巨無霸的規劃,最后把所有的東西都打包裝在里面。如何應對生態文明建設目標?由傳統熟悉的管控空間走向所謂國土資源的全覆蓋,一定要以全新的技術手段和體系的支撐。我們所擅長的畫線加指標和坐標的管理模式,遠不如科學的清單制度更加管用,這是我們面對全新的問題。我們面對的不是簡單的習以為常的量化指標的用途分類細化,而是走向化解人類與自然沖突的行為細化和行為規范的細化。這不是傳統思路可以解決的問題,一定要找到新的發展。

未來規劃進程中,空間不再是抽象的功能圖斑和技術圖斑,產權制度應當是一切資源管理最核心的東西。小到一個單位,大到一個國家,私企也好,國企也好,責權利分明才能建章立制。土地為載體的空間資源,應當是最大的資產。如果它的產權邊界不清晰,責權利不清晰,那所有規劃等于沙灘上建房子,地基不存在。未來從大到小的規劃,帶有明確的產權信息是一項基準性的工作。過去講誰管目標,誰管指標,誰管坐標,誰最牛氣,這是在特定的發展時期。下一步最牛的是誰管地籍,誰管地權,這才是一系列發展與保護規劃最基本的載體,也是空間規劃信息化平臺最核心的內容。而不是簡單地說把兩維變三維,三維以后還帶渲染,最后把信息變得多么可視化、大片化。地籍管理是一切地權管理的基礎,地權管理是未來用途管理的基礎。如果這些不存在,所有的管控及由此引發的權責利之間的糾紛,仍然會長期地持續下去,最終帶來資產體系的不穩定。

這是一個人民城市的時代。人民不是抽象的,人群是多樣化的,為什么我們覺得紐約好,覺得倫敦好,因為這是從乞討者到世界頂級財富人群都可以正常生活的地方,都可以找到適者生存的空間。中國找得到這樣的城市碼?管理低級階段的時候,這樣的現象可能會存在。所謂的越提升質量,越提高管理水平,喪失的恰恰就是這些東西。為人民服務的城市向何處去?規劃師不能研究好千差萬別的人群特征及需求,談的供給側改革都是空談。精準化的程度也很難有進一步的發展,精準化只能是一刀切的精準化。人的行為規律、消費規律和分布特征都不是靠僵化的土地規劃和指標可以對應,理想的人民城市應當是各得其所,各取所需,各享其利的城市。我認為老祖宗的想法,東方哲學的想法以及東方哲學對和諧社會的想法是超越所謂斗爭性理論的。進入現代化,是不是雙方要強化這種思維?美國人在強化這個思維,中國人也在強化,不知道最后走向何方。一個城市能不能擺脫所謂的“政治正確”的爭論,回到真正為人民服務,應對老百姓的真實需求的角度看未來的城鎮化,這變的非常關鍵。

規劃是一種權力,全球均如此。至于說是一種簡單的統治權力,還是統治權加交易權的規范,不同國家有不同的嘗試,存在不同的看法和爭論,國體和政體不同導致平衡點不同。所有利用好規則這個工具在任何國家都有底線,政府不是全能型政府,管制也不是全覆蓋型管制。集中優勢資源辦好政府應該干的事,我認為,政府應該干好兩件事,一是公共物品的供給(和相應空間資源的分配);二是政府與社會合作的模式,做好半公共物品的提供,這是政府的底線,也是權力生長的邊界。什么時候權力之手可以在這里做事情,城市發展得好一點,活力強點。什么時候手伸得長了,發展速度會維持,活力大幅度下降。在未來的空間資源分配的秩序中,政府應該做未來美好城鄉的脊梁與核心架構。大家談到公共服務短缺及區域性的短缺,最核心的是政府失職和缺位,并不是由市場造成。未來的土地市場是不是還像現在這樣死死的按在政府的手上操控?當年設計我國土地制度的時候,除了一級市場以外,是留了向二級和三級市場的接口的。從多年的實踐看,真正可以從這里獲取最大利益的是一級市場的交易,二、三級市場喝湯都困難。這樣的體制會不會抑制活力?我們在注視自上而下的統治權、傳導型行政權力日益強制化的時候,要不要為二、三級市場的交易行為留下更多的空間,為發展權益的交易及一系列的契約的形成留下更多的空間,同樣是新的空間規劃應該做深度思考的東西。

面向未來有沒有模式?這是一個各種模式不斷崩塌的時代,美國模式是一個模式,70多年來大家都認為這個模式管用,但這個模式沒有帶著美國走出貧富分化加劇的困境,反而在戰略層面出現倒退。中國道路和中國模式是一個模式,代表前三四十年的特定年代增長的范式。當下中美雙方模式的很多基礎都在重構,未來怎么走,可能要抓住一些重點的事件機遇思考全新的格局。近兩年有個觀點,反對摸著石頭過河。為什么摸?不是有現成的路嗎?很多人走過。這是典型的路徑依賴。多讀幾本歷史哲學的書和當代西方哲學家寫的書,其實他們對“摸著石頭過河”這個口號的評價在提高。無論東西方,信資本主義還是社會主義,所有變革都開始于摸著石頭過河。因為發展慣性期和相對穩定期基本到頭,二戰后的政治經濟格局能夠發揮作用的時代,能夠幫助穩定的時代基本到頭。大家都在探討還有什么更好的招數讓大家活得更美好。這真的是新一輪的摸著石頭過河。從技術和社會管控角度來講,摸著石頭過河最需要關注的重點,是事件及由此引發的風險防控。不在于說立竿見影總結出新的道路,自上而下設計出一條新的道路。全球正在進入一個間歇性振蕩發展期,這個時期所有的事件都會帶來意想不到的效果,催生新的路徑、新的思想,也可能在風險失控的情況下帶來新的技術災難和新的社會災難。這個時期促進改革,進入所謂的改革深水區,這是我們進入了一個直面黑天鵝、灰犀牛各種沖擊事件的時代,而不是打碎舊模式,急于創造新模式的時代。空間規劃,從理想和工作體制的搭建,一點一點地摸索到最終的成熟,可能還有5-10年的時間。這才會把現在很多的想法經過實踐的檢驗,變成新的模式。國土空間規劃的出臺,完整的空間體系、發展規劃體系跟其它的專項規劃體系之間如何對接,確實進入全新探索時期。這個時期需要做的是實踐,在實踐中關注一系列好與壞的事件,不斷摸索規律,而不是急于做迅速使實踐僵化的模式。

我們是在一個大的時代變革中做我們有限學科和有限行業的變革,如果你的變革是關起門,沉迷于技術演習型和邏輯推演型的變革,那這場變革注定沒有前途。只有開放胸懷,開放知識體系,擁抱更多的學科,擁抱更多的行業,擁抱更多從來沒有遇到過的治理領域,擁抱從來沒有接觸過的組織架構,才能讓變革搞出真學問,形成真理論。

謝謝各位!

2019第七屆清華同衡學術周活動從5月27日至31日,為期五天,共設置2場主論壇、13場分論壇,圍繞主議題,分別以空間規劃、鄉村振興、人民城市、城市治理、生態智慧、基礎設施、住區規劃、港區發展、遺產保護等為切入點,進行跨專業的融合和交流。

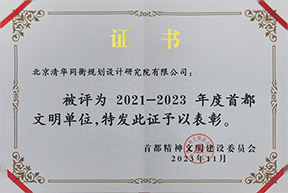

自2013年以來,“清華同衡學術周”已連續舉辦七屆,成為城鄉規劃及相關行業一年一度的學術盛宴。七年間,共吸引行業內外超過30000人次和近200家媒體的參與,活動影響力逐年擴大。多年來,“清華同衡學術周”以“家國天下”為使命,集合專業相關熱點話題,搭建學術和實踐的交流平臺,邀請來自政府管理部門、高校科研機構、規劃行業組織、規劃編制單位及相關企業的多位專家學者,用知識的交流、智慧的碰撞和技術的切磋共促人居環境產業的發展。