《智慧園區高質量發展與標準化》

作者:全國信標委智慧園區專題組

出版單位:

出版日期:2023-12-25

導讀

近日,在全國信標委智慧園區專題組的指導下,由北京清華同衡規劃設計研究院有限公司(智慧城市研究所)聯合中國電子標準化研究院、國際銅專業協會(美國)北京代表處、中建三局智能技術有限公司、中山大學信息管理學院、同濟大學、成都市標準化研究院等46家單位的60多位專家共同編寫的《智慧園區高質量發展與標準化》重磅出版。清華同衡智慧城市研究所王飛飛所長作為主編,全程統籌推進書籍的編撰工作。中國科學院院士薛永祺、中國工程院院士孟建民為本書作序,認為本書為新時代智慧園區發展指明了方向,為智慧園區技術實施以及標準化工作提供了重要技術依據和典型應用案例參考。

在智慧園區的大發展背景下,清華同衡智慧城市研究所作為全國信標委智慧園區專題組的組長單位,牽頭組織推進了《智慧園區高質量發展與標準化》書籍的編寫工作,旨在提出新時代下園區智慧化設施集約共享的建設模式以及數據收益的合理分配方式,為園區開發者、管理者、企業和用戶提供共性支撐能力,促進智慧園區高質量發展與標準化發展,支撐我國數字經濟向好向快發展。2022年以來,經過數輪需求調研與主題研討,編寫組于2022年5月20日順利召開了第一次正式編寫會議,確定了書籍框架與分工,開始進入封閉編寫階段。經過一年多時間的打磨與修訂,2023年6月書籍初稿完成,進入編輯核校階段。2023年12月,書籍完成最終校驗與排版,正式刊印與大家見面。

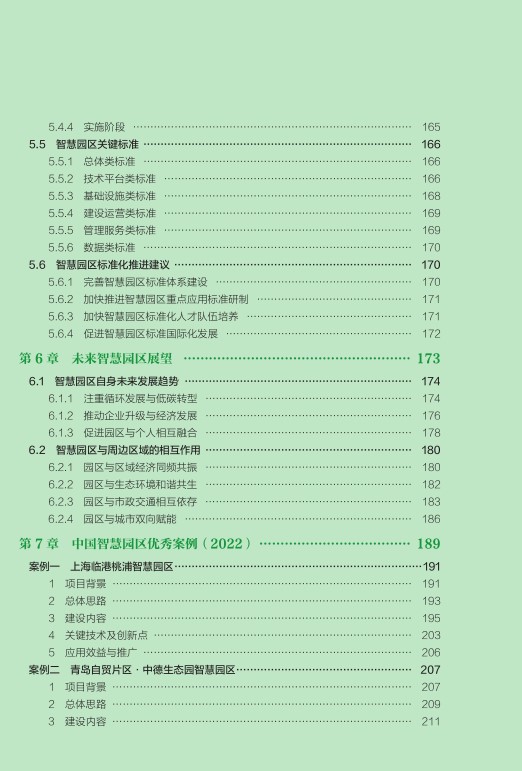

本書從數字中國和數字經濟發展的大背景入手,最大限度整合中國智慧園區發展的最新研究成果和實踐經驗,創新地提出了基于“新三通一平”的智慧園區四項基本能力,梳理了涵蓋五大類、20小類的關鍵技術體系,圍繞“規劃-投資-建設-運營”構建了智慧園區全生命周期實施路徑及其標準化體系,展望智慧園區未來發展趨勢,最后通過分享7大優秀實踐案例,為智慧園區參與方提供較全面的理論和行動指導。

本文將從智慧園區發展背景與需求、新發展理念與新策略、關鍵支撐技術、實施路徑、標準化與未來展望等角度出發,介紹《智慧園區高質量發展與標準化》的主要內容。

01 發展背景與需求

智慧園區是城市科技、數字經濟與社會生活融合發展的產物,是工業化、城市化與信息化深度融合,是新型智慧城市的特色功能區塊和重要組成部分,是強化和鞏固競爭力、實現園區和城市經濟高質量發展的有效舉措。自國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》以來,傳統行業數字化轉型,培育新產業、新業態、新模式成為大勢所趨。作為經濟高效和高質量發展的核心抓手,智慧園區在新形勢和新需求下又一次引發業界高度關注,并迎來了高速發展浪潮,單純的信息化建設已經不能滿足園區發展的需要,智慧園區進入全面提升效益的新發展階段。為了響應園區更集約、更綠色和更高效的整體發展要求,智慧園區隨著相關支撐技術的發展而不斷豐富和演繹出新的方向和科技內涵,其關注點也逐漸轉向對園區人、物、事與服務的資源整合、業務協同和企業合作。

本書在梳理智慧園區發展背景和現狀的基礎上,總結提煉智慧園區內涵和定義,剖析信息技術對園區建設發展的影響,并從園區萬物互聯、管理運營、公眾服務和產業轉型等方面分析了園區目前的建設需求,最后通過國內外實踐經驗總結,為智慧園區發展方向和路徑提出新的思路,進而促進智慧園區及其相關業態進一步創新發展。

02 新發展理念與新策略

本書吸納規劃學、經濟學、計算機科學、通信科學與工程等領域的最新成果,最大限度地整合中國智慧園區發展的最新研究和實踐成果,以“聚合資源、培育產業、服務城市”為出發點,對中國智慧園區進行前瞻性、全局性、系統性的思考,創新性地提出智慧園區“新三通一平”四項基本能力,即“通感知、通數據、通業務、統一平臺”,這也是未來智慧園區實施建設的通用性、基礎性方法論和發展方向。

“新三通一平”的關鍵是集約共享的建設,核心是數據的收益合理分配,基本途徑是物理空間與數字空間同步規劃、同步建設。“新三通一平”的智慧園區建設實施策略是未來園區發展的前提條件,能夠為園區開發者、管理者、企業和用戶提供共性能力支撐,為園區市政設施、園區交通、園區環境、園區管理等各類場景提供對接保障。

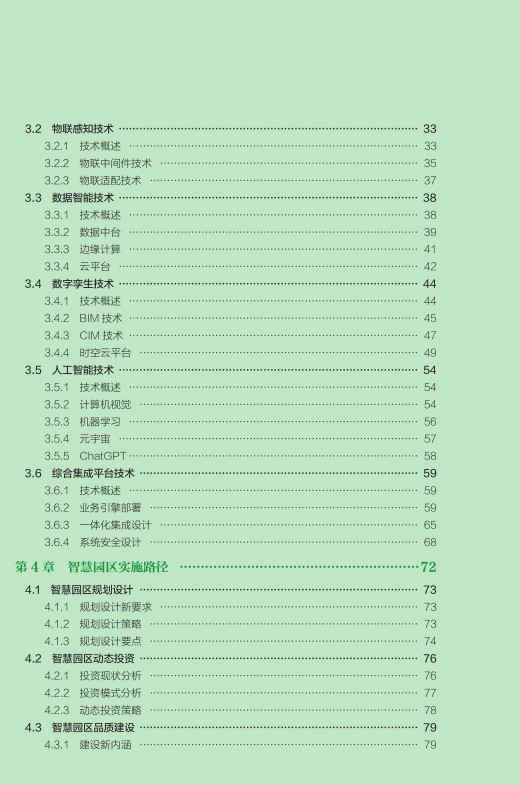

03 關鍵支撐技術

智慧園區是新一代信息技術與園區發展深度融合的產物,是一個認可多元、環境友好、和諧發展的綜合性有機生命體。相較于傳統園區,智慧園區具備智能感知與控制、高效敏捷互聯互通、資源全面匯聚共享、業務多方協作、管理科學決策等特征。在智慧園區建設過程中必將涉及眾多科技創新、產品創新、系統創新的最新成果。為能將智慧園區的數字空間和物理空間得到更有效的規劃和建設,支撐園區“新三通一平”建設,實現園區建筑、設施、人、物、事件等全要素數字化,需充分運用新一代信息技術來作為共性基礎,通過使用數字孿生、人工智能等來作為共性平臺,加強智慧園區一體化運行格局。

本書按照“新三通一平”的理念,系統梳理出智慧園區五大關鍵支撐技術,包括物聯感知技術、數據智能技術、數字孿生技術、人工智能技術、綜合集成平臺技術等,以期為智慧園區專業化、精細化、智能化發展提供設計與開發參考,對智慧園區未來應用場景和領域進行預判,揚長避短,用信息技術賦予智慧園區多維進化空間,推進智慧園區高質量發展。

04 實施路徑

智慧園區是智慧城市的一個重要展現方式,它的體系結構與建設發展模式作為智慧城市一個小范圍內的縮影,其建設實施路徑已經具備智慧城市體系模式和發展特征,同時還具備相異于智慧城市建設路徑的獨特性。

智慧園區的實施路徑包含園區規劃、投資、建設、運營等環節,是從基礎類建設到上層各領域應用的全生命周期,同時涵蓋了“新三通一平”智慧園區一級基本能力建設和智慧場景的二級應用開發。其中規劃是智慧園區實施的開端,需要在智慧園區標準體系的指導下統籌謀劃,將智能設施、應用部署、空間布局等集聚在“一張藍圖”上;園區投資需結合實際情況選擇合適的投資模式,發揮資金造血功能,形成園區投融資體系;建設階段從園區的物聯感知、數據智能、多元應用和園區大腦等角度全方位開展智慧化建設,將智慧園區真正落地實現;生態運營階段圍繞產業、人才、創新、生態、治安等領域構建園區智慧化、精細化、產業化運營服務體系,賦能園區創新發展活力。在此基礎上,著力打造交通人行、環境安全、低碳環保、高效運維等十大園區智慧化應用場景,實現智慧園區系統集約、產業匯聚、經濟帶動的多重作用。

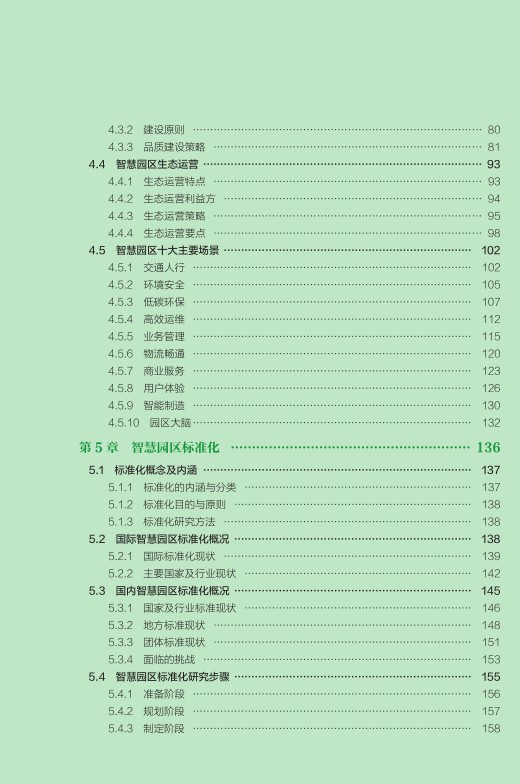

05 標準化與未來展望

智慧園區建設項目錯綜復雜、任務龐大,涉及基礎設施、感知數據、技術平臺、運營服務等多項建設領域,如果沒有全面、體系化的規范和標準指導,將會造成設施重復建設、信息系統孤立、運維效率低等問題,為園區后續管理運營帶來巨大阻礙。智慧園區標準化建設是引導各類智慧園區規范建設的有效工具,也是支撐智慧園區健康發展的重要手段。在構建智慧園區標準化體系的過程中,需結合我國智慧園區標準化工作現狀,提出符合智慧園區發展趨勢的標準化需求,構建智慧園區標準體系框架,為智慧園區建設提供具體、可操作性的指導和可參照的依據。

未來智慧園區的發展,是要有韌性的、有溫度的,需綜合考慮園區自身企業、用戶、低碳發展以及與城市、經濟、環境和周邊設施的互動關系。當智慧園區與城市形成相互支持、相互促進的發展模式,才能共同推動當地的經濟繁榮、文化多元、社會和諧。