《智慧國土空間規劃應用與發展》

作者:中國測繪學會智慧城市工委會

出版單位:

出版日期:2024-04-01

導 讀

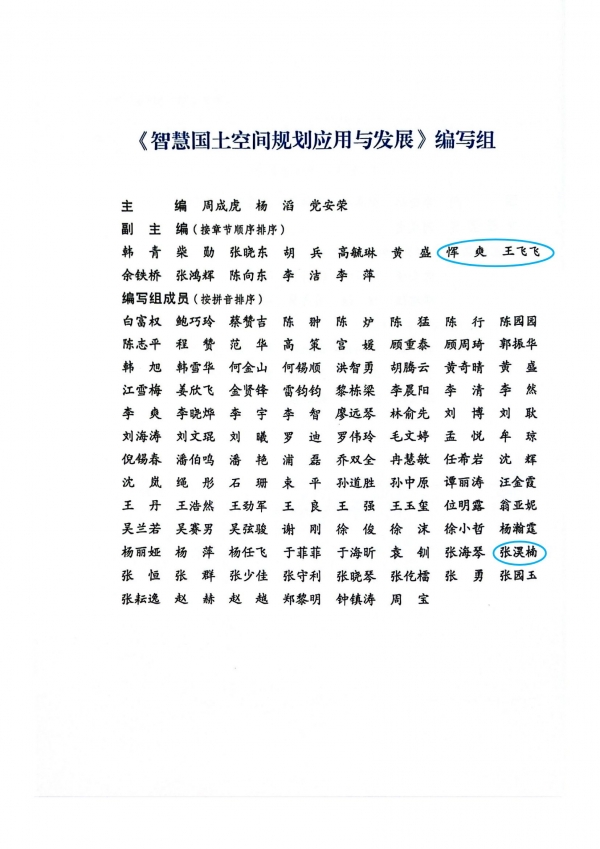

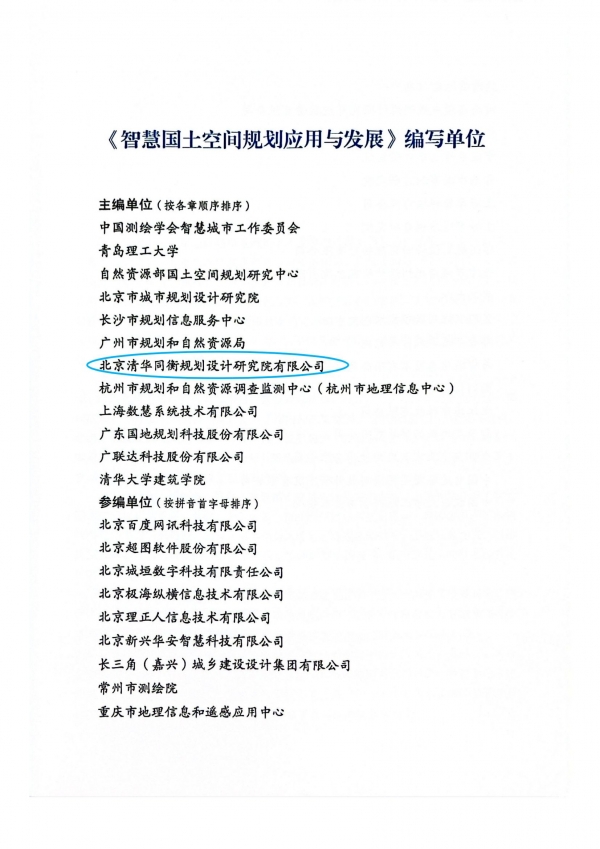

近日,首部智慧國土空間規劃著作《智慧國土空間規劃應用與發展》出版,本書由中國測繪學會智慧城市工委會聯合清華大學建筑學院、武漢大學、清華同衡規劃設計研究院等40家單位共同編寫。本書圍繞實用性和創新性展開編寫,從智慧國土空間規劃的概述、框架、關鍵技術、支撐體系、編制、應用、平臺、趨勢等方面分別進行了闡述,系統性梳理了智慧國土空間規劃領域的應用場景,深入探討了智慧國土空間規劃的發展現狀和發展趨勢,并提供了大量詳實的應用案例。清華同衡為主編單位之一,在惲爽副院長的帶領下,統籌完成第六章“智慧國土空間規劃編制”,智慧城市研究所王飛飛、張淏楠等參編書籍。此外,清華同衡智慧城市研究所還參編了智慧城市系列叢書中的《智慧生態應用與發展》《CIM應用與發展》《智慧園區應用與發展》等著作。

國土空間規劃是國家空間發展的指南、可持續發展的空間藍圖,是各類開發保護建設活動的基本依據。相較于傳動的空間規劃,新的國土空間規劃體系是“多規合一”的規劃體系,旨在解決“九龍治水”導致的規劃沖突問題。新的國土空間規劃體系對主體功能區規劃、土地利用規劃、城鄉規劃、生態功能區劃等空間規劃進行了優勢互補,通過對各類開發活動進行管控和指導,從空間層面促進地方發展模式轉變,提升國土空間開發保護質量和效率。

2019年《自然資源部關于全面開展國土空間規劃工作的通知》下發,指出要同步構建國土空間規劃“一張圖”實施監督信息系統。近年來初步形成以“一張底圖”為基礎,整合疊加各級各類國土空間規劃成果,實現各類空間管控要素精準落地。伴隨著各地規劃工作的進一步深入,空間規劃的重心已逐漸由總體規劃轉向詳細規劃、專項規劃、城市設計等內容,新的階段對智慧規劃有了新的要求,智慧國土空間規劃應運而生。

智慧國土空間規劃作為國土空間治理的新技術和新方法,不僅是數字技術應用的重要領域,也是推動國土空間規劃科學化、規范化的關鍵所在。面向傳統物質協調型規劃暴露出來部門分治、靜態方案、編管脫節等諸多問題,智慧國土空間規劃通過各類信息化手段與規劃全生命周期的協同和耦合,實現多要素與空間協調,實現對國土空間資源的精細化、動態化、智能化管理。

國土空間基礎信息平臺與國土空間規劃“一張圖”實施監督信息系統是構建智慧國土空間規劃的重要基石,以此為基礎所構建的“可感知、能學習、善治理、自適應”智慧規劃需要涵蓋規劃的全生命周期,包括編制、審批、實施、監測評估、預警、考核、完善等完整閉環的規劃及實施管理流程。因此,智慧國土空間規劃需要有更加完善的頂層設計,并探討新型信息技術與規劃的協同性,如大數據、物聯網、人工智能等技術在規劃設計中的應用。

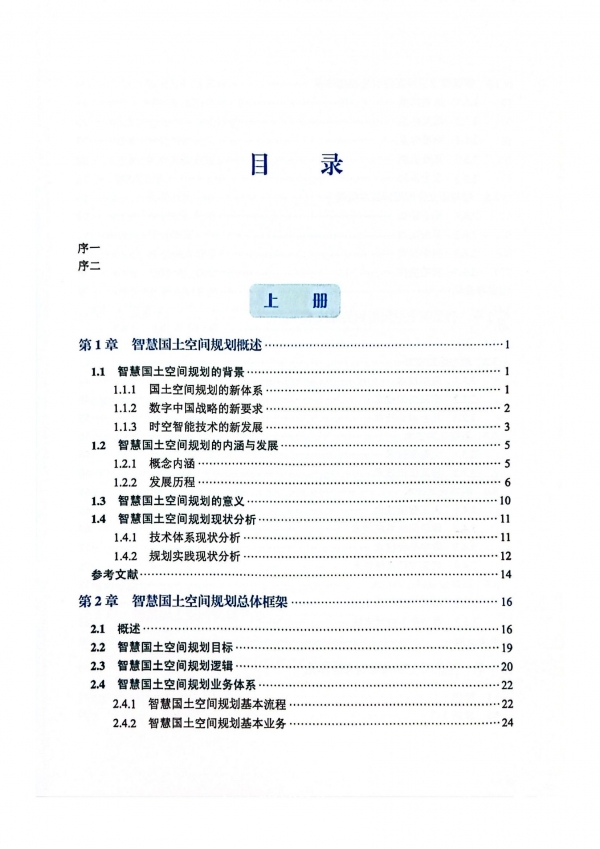

本書上冊詳細介紹了智慧國土空間規劃的總體框架、關鍵技術、支撐體系、規劃平臺、編制體系以及審批、實施與監督等內容,搭建出了我國智慧國土空間規劃的“四梁八柱”,并首次清晰地梳理出現階段國土空間規劃領域內與數字化、智能化、智慧化相關的理論體系與技術路徑。

在現有行業研究的基礎上,本書提出了新的智慧國土空間規劃總體框架,分為目標體系、業務體系、治理邏輯、技術框架和制度規范體系五個主體部分,覆蓋內容更全面,體系結構更清晰,以科學客觀全方位地理解智慧國土空間規劃的內涵、業務、邏輯、關鍵技術和制度保障。

其中目標體系針對國土空間上人、路、地等資源要素形成“可感知、能學習、善治理、自適應”的能力;業務體系應與國土空間規劃的“五級三類”業務匹配,并通過智能化、自動化、精準化、動態化手段覆蓋規劃業務的全生命周期;治理邏輯可以概括為一數字化為治理基礎、以協同化為治理模式、以智慧化為治理方向的三個層次;技術框架包括高性能的基礎設施、高質量的數據資源、高效率的模型方法等;制度規范體系包括法律法規、政策文件、標準規范和相應的運行保障機制等,將為智慧國土空間規劃的有序建設和長遠發展提供保障。

面向智慧國土空間涉及的關鍵技術,本書深入探討了動態感知技術、系統認知技術、科學決策技術、面向精準操作的技術等新一代信息技術及其應用,以期通過這些技術提升規劃的準確性、效率和可持續性。通過更為精準和全面的“感知”手段,使得規劃人員能夠獲取更為深入和全面的空間、社會、行為多維信息;通過更為系統的“認知”過程,使得規劃者能夠更快速和精準地理解和解釋時空演變規律;通過更為科學的“決策”工具,以更好地實現空間資源的優化配置,從而提升規劃的整體價值;通過更為精準的“操作”邏輯,以便更優地實現規劃干預過程。

圍繞提升國土空間規劃各環節智能化水平的支撐能力,本書還構建了智慧國土空間規劃支撐體系,包含設施支撐、數據支撐、標準支撐、安全支撐和人才支撐體系。

基于物聯網、時空大數據、云計算、人工智能等技術的綜合應用,本書明確提出了智慧國土空間規劃平臺,以滿足國土空間規劃編制、審批、公布等全過程信息化管理的要求;實現國土空間規劃數據的集成、融合和共享,提高規劃編制的科學性和合理性;對國土空間規劃的實施進行實時監測和評估提出建議,以便及時發現和解決規劃實施中出現的問題,為決策者提供數據支持和決策參考。

針對智慧國土空間規劃編制,立足五級三類國土空間規劃體系與傳導路徑,以規劃編制智能化、審查自動化、實施精準化、監管多維化為目標,本書提出構建覆蓋總體規劃、詳細規劃、專項規劃的智慧國土空間規劃編制體系,促進各級各類規劃上下銜接,優化規劃編制各環節、多專業的協同工作,推動規劃編制成果從靜態向動態轉型、從二維平面到三維空間轉型,提高規劃編制水平。

在國土空間審批、實施與監督層面,圍繞規劃審批(查)、實施管控、監測預警、體檢評估和調整優化等工作環節,通過運用人工智能、大數據等技術,以“全域全要素數字化、全方位協同化、全周期智能化”為目標,提出建成立體數據倉、多跨協同網、智慧決策鏈,推動形成智慧國土空間規劃審批、實施與監督的新模式、新生態;同時將公眾參與貫穿整個工作過程,將智慧性人本性融為一體,推動國土空間規劃從藍圖型向治理型、從靜態管理到動態調整、從結果評估到過程評估轉變。

最后,本書針對智慧國土空間規劃發展趨勢進行了展望,包括對實景三維深化應用、動態感知用戶精細化管控、定期性與精細化評估、智能規劃決策以及現代化治理支撐五個維度。

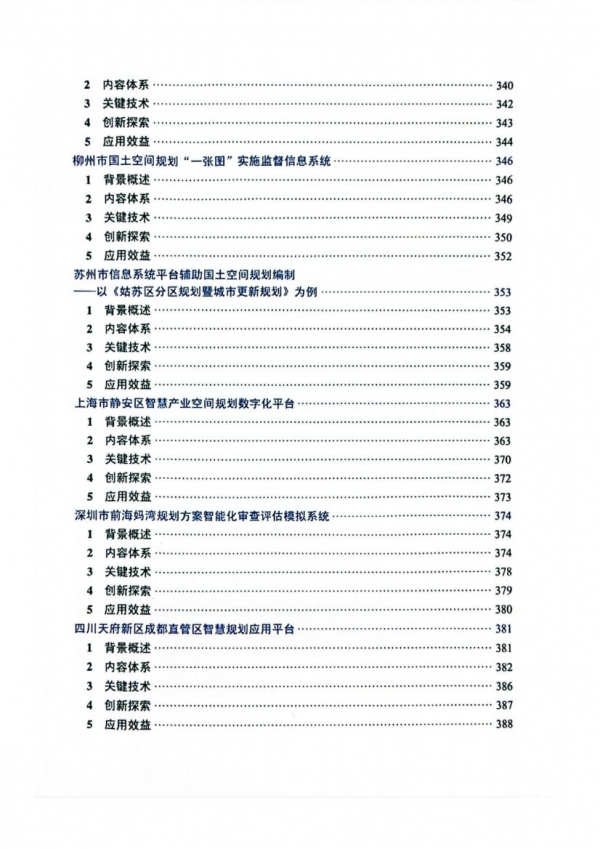

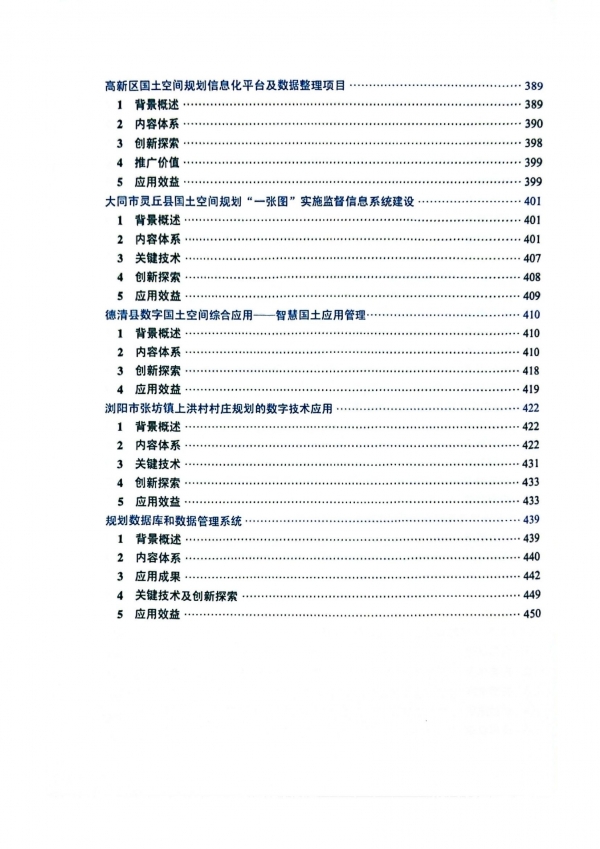

本書下冊通過豐富詳實的案例,展現了智慧國土空間規劃在不同地區的應用實踐,為各地規劃提供了借鑒和參考。

本書作為智慧城市系列叢書的第七部著作,繼續秉持該系列叢書架通概念層次和經驗層次橋梁的初衷,面向行業提供一本適合智慧國土空間規劃管理、高等院校、科研院所、相關政府機構等領域的人員閱讀和使用的書籍。此外,本書首次清晰地梳理出現階段國土空間規劃領域內與數字化、智能化、智慧化相關的理論、方法、技術以及實踐,將為未來智慧國土空間規劃學科與產業發展奠定堅實的基礎。